2025年02月19日

今年は(2025年)の2月は、想像以上に気温の差と風の強いこと。

関東では、17日は

昼前に最高気温15℃を超えたものの

夜遅くには7℃、場所によっては5℃

気温差が10℃もありました。

日本海側では大雪。

身体も対応しようと大変です。

東洋医学における「春」の始まり

東洋医学における「春」の始まりは、西洋の暦とは少し異なります。

少し、迷いますよね。

<二十四節気(東洋医学的な春)>

立春(2月4日頃)~立夏(5月5日頃)

東洋医学では 「春は立春から始まる」 と考えられます。

<一般的な春(気象的な春)>

3月~5月

気象庁などの基準では3月から春とされますが、東洋医学ではもっと早く始まると捉えます。

< 春のエネルギーの流れ>

東洋医学では、春は 「陽気が増え、体が冬のこもった状態から開放される季節」

そのため 2月上旬頃から少しずつ春の養生を始める のが理想的です。

春の特徴と東洋医学的な視点

春のエネルギー: 冬に蓄えたエネルギーが動き出し、万物が芽吹く季節。

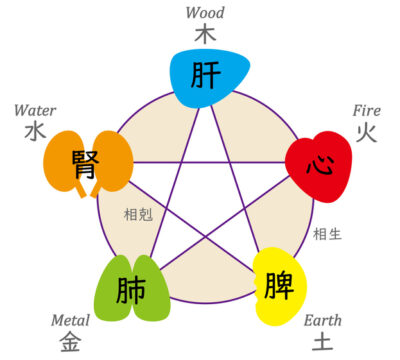

東洋医学では「肝」の季節とされ、気血の巡りや情緒に影響を与えます。

-

-

春の不調とその原因-

芽吹きの季節である春は気候も穏やかで過ごしやすく感じますが、進学、入社、引っ越しなど新しい環境が増える時期でもあります。

そのため、人は環境変化のストレスを受けることが多くなります。こうした環境の変化により感じるストレスにより体内を流れる「気」は停滞しやすくなります。

それによって気分の落ち込みやイライラ、おなかの張り、肩こりが起きやすくなります。

春は中医学的な内臓分類である「五臓」の一つ、「肝」に負担がかかりやすい季節であると考えられています。

「肝」には気や血(体内を流れるエネルギーや血液)を巡らせるという働きがあるため、「環境変化によるストレス」と「肝の働きの低下」という二つの要因により前述の症状が出ます。

また、春特有の失調として目の不調(ぼやけ、かすみ、眼精疲労)や筋肉のこわばりなどが出る、と中医学では考えます。

また、肝は「怒」の感情を支配すると中医学では考えており、肝の失調により怒りやすくなったり、怒りが溜まりやすくなったりすることにも注意が必要です。

-

春の養生法

食事

<肝を助ける食材>

苦味のある山菜(ふきのとう、菜の花)でデトックス

酸味のある食品(梅干し、柑橘類)で肝機能をサポート

気血を補う食品(ナツメ、ほうれん草、アサリ)

運動と活動

-

朝早く起きて軽い運動や散歩をすることで陽気を取り入れる。

無理なく体を伸ばすヨガやストレッチも有効。

心のケア

-

リラックス法(深呼吸、瞑想)でイライラを解消。

趣味や自然との触れ合いで心にゆとりを持つ。

睡眠

-

午後11時までに就寝し、午前1時~3時(肝が活発になる時間帯)にしっかり眠る。

朝は、早くに起きる。 -

春に注意したいポイント

-

急な薄着で風邪をひかないよう注意する。

「春は新しいことを始める最適な季節です。東洋医学の知恵を取り入れて、心身ともに健やかな春を過ごしましょう!」